近年では非常に一般的に行われるようになった健康診断等では様々な検査が行われていますが、その中には検体検査と呼ばれる種類の検査が行われています。

これは検査を行うに当たって検体を採取することで行う検査の総称をいいますので、実に様々な種類のものがあることが知られています。

例えば身体計測や血圧測定、視力検査や聴力検査などは検査機器を使用して数字を出す種類の検査ですので検体が存在していません。

この様な検査とは分けて扱われることになるのです。

またX線写真を使用して異常を読み取る胸部X線検査や胃部X線検査などは画像診断と呼ばれています。

この様に写真を撮影することによって検査を行う種類の検査もあるのです。これらも検体を必要としない種類の検査として分けて考えられています。

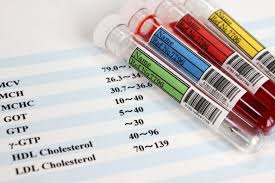

血液検査

一般的に検体検査として取り扱われることになるのは血液検査や検便などです。

人の体から採取した検体を使用して検査を行う仕組みであるため、この様な呼ばれ方をするのです。

血液などは特にそうですが、人の体から採取した検体は情報の宝庫です。

実に様々な情報収集を行うことが出来る仕組みがありますので様々な目的で利用されています。

血液検査で分かることは非常に多岐にわたっていますが、検体をどのように取り扱うのかによって得ることの出来る検査結果には違いが生じています。

血液を採取するだけで全ての検査を自動的に行うことが出来るわけではありませんのでよく注意しておくべきであると言えるでしょう。

例えば医療の現場では血液検体を いくつかの種類に分けて管理しています。

よくあるのが生化学的検査と貧血検査、血糖検査の三分類です。

これらは日本の医療制度上の分け方であるという仕組みでもありますが、検査を行う上で必要な分類でもあります。

そのため日本の医療の現場においては血液検体を採取する際には数本に分けて血液を採取する仕組みが一般的に採用されています。

この様な方法で多くの検査を効率よく行うことが出来るようになっているのです。

検査を受ける側としてはあまり知られていないような様々な工夫がそこにはあるのです。

便潜血検査

一方、検体検査には血液以外にも便が挙げられますが、健康診断で良く調べられているのは便潜血検査です。

これは便の表面に付着している僅かな血液を検出することを目的としている検査 であり、体内での出血の可能性を測定することが出来ます。

この検査で陽性の場合には消化器官のどこかで出血している可能性が疑われるため、一度しっかりと調べてみる価値があると判断されます。

しかしながら健康診断以外では食料品を取り扱うビジネスの現場などにおいて腸内細菌の検査を行うことも頻繁にあります。

赤痢、サルモネラ菌などは毎月の様に検査をする必要があり、保菌者は食料品製造に従事することが出来なくなります。この様な検体を扱う検査によって様々な業界の安全性が確保されています。

近年では様々な場所で問題になっているノロウイルスも便の検体検査でウイルスを持っているかどうかを判断することが出来ますので、重要性の高い検査として注目を集めています。

レアケースで はありますが、海外からの帰国時に行う便検査では寄生虫の卵が無いかという寄生虫卵検査が行われることもあります。

この様な検査を行うことで問題の早期発見に努めることが可能になります。

尿検査

検体を取り扱う検査には他にも尿を利用するものがあります。

健康診断などでは尿糖や尿タンパク、尿潜血などが主に調べられていますが、これらは試験紙を使用することによって反応を見るだけの簡単な検査になります。

しかし尿からは非常に多くの情報を読み取ることが可能であり、様々な成分の検出を行うことにより健康状態を推測することが出来ます。

産業の現場では様々な化学薬品を使用することも珍しいことではありませんが、その様な化学薬品の影響は尿に現れることも珍しくありません。

そのため健康 状態を管理するための手段として尿検体の採取は非常に重要な検査方法の一つになっています。

健康診断以外でもスポーツ選手の薬物利用の有無を調べる検査にも尿検査は広く適用されており、人間の尿には非常に幅広い情報が詰まっていると言えるのです。

この様な仕組みであるという特徴がありますので検体検査は現在社会において非常に重要なものになっています。

検体検査には他にも様々な種類のものがあり、場合によっては細胞の採取などを行う場合があります。

医療の現場では精密に調べてみないと判断することが難しい事例と言うものは非常に多く存在しており、その様な場合には細胞を採取して検査をする場合があります。

がんの確定診断をする場合などには細胞の採取が必要になる場合が少なく ありませんので、検体を精密に調べる検査の役割は非常に大きなものであると言えるでしょう。

これらの検査は機械的に検査されることもありますが、熟練の技師や医師が一つ一つ個別に判定をする場合もあります。

関連リンク

臨床検査の受託ならBML

株式会社 保健科学研究所 | 公益財団法人 日本適合性認定協会

最終更新日 2025年6月10日